世間一般では

ペリーが黒船でやってきて、鎖国を終了。

日本がアメリカに対して開国した(日米和親条約)後からを幕末と呼んでいるようなのですが

そんな幕末

日本では「コロリ」という病気が大流行します。

江戸時代のドラマや漫画にもよく出てくる、下痢と嘔吐を繰り返し、3日ほどで死んでしまう病気です。

今となっては、os1があれば助かる病気ではありますが

1858年には、江戸だけでも何万人もの死者が出るほどでした。

このコロリは、

ペリー率いる米国船

ミシシッピ号の乗組員が、長崎に持ち込んだのがはじまり。といわれているのですが

そんなコロリが長崎からはるばる江戸へ辿り着くころ

今度はハリスというアメリカ人が

サン・ジャシント号で日本にやってきて

日米修好通商条約(ペリーによって開国したはずが鎖国時とあんまり変わらなかったので、ちゃんと開国してもらおうか!)を結びます。

ちなみに

同じ黒船でやってきた同じアメリカ人ではありますが

ペリーは海軍のおっさんで、目的は開国。

ハリスは外交官のおっさんで、目的はペリーによって開国された国での貿易。です。

開国や貿易を反対していた朝廷や、

一部の藩から幕府は顰蹙を買っていたところ

運悪くコロリの大ブームによる不満もプラスされ

もはや全ての矛先は幕府に向かいます。

この時の朝廷のトップ、

孝明天皇は、幕府を倒したい!というわけではなく

ただ、開国を反対していただけなのですが

幕府へ不満を持つ人。というより、

現状に不平不満を持つ人たちの間で

「クソ幕府のせいで、朝廷も困ってんじゃん・・・」

「まじ幕府倒そうぜ・・!」と

俗にいう倒幕ブームがやってきます。

後に長州藩を率いることになる高杉晋作などは

中国へ留学した際に、「米国の植民地になった国」というものを目の当たりにし

日本をこのようにしてはいけない。という想いが強かったことから、

外国人を日本から追い出したい(攘夷)と考え

外国人の入国を許可した幕府を敵とし

長州藩を倒幕へ導いていったとも言われています。

(ちなみに、この高杉晋作を慕っていた、弟分のような存在が

後に日本初の内閣総理大臣となる、伊藤博文になります。)

実際、彼らのように、日本のことを考えた上で攘夷を唱え、行動していた人は少なく

先にも書いた通り、現状への不平不満・・・

生活の貧しさや、八つ当たり、

自身の力の鼓舞や、それをひけらかすための材料として、

幕府への悪態をつく人の方が多かったかもしれません。

しかし、幕府はことを公にしていなかっただけで

きちんと仕事はしていました。

後に、幕末の三傑と(実は五傑とも)呼ばれる人たち・・・・

そのうちの一人、岩瀬忠震という人は、

今でいう外交官にあたる仕事をしていました。

この人は実に賢く、ハリスとの交渉の場にてきちんと、

日本にとって不利益ではない条約を結べるよう尽力しており

日本が植民地にならなかったのは、この人のおかげとも言えます。

ただ、残念なことに、岩瀬忠震は賢かった。

当時の日本の偉い人たちよりは確実に賢すぎたんです・・・・。

当時の日本のお偉い方は

日本が損をしないようにすれば、

むしろ開国した方が良い事の方がたくさん!と、考えられる人は少なく

そもそも、岩瀬の条約の内容なんて興味はありません。

「外国人を追い出せっていってるのに、なんで開国しちゃってんの?!」

「外国人が怖くて勝手に開国を許可しちゃった感じじゃね?」と非難轟々。

そんな訳で困った岩瀬御一行は

幕府がわかってくれないなら直接朝廷にいうしかない・・!と思うも

朝廷は更にもっと頑固一徹「外国人追い出して!!!一択!!!」で、更にもっと話は通じません。

その上、

先に書いたように、ことを表に出さず

今のようにメディアが確立されていなかった時代ですので

「幕府がクソすぎる」風潮は更に日本中に蔓延。

力が有り余った若者たちが、難癖をつけて、暴れ出すようになり

日本の治安はどんどん悪くなっていきます。

ちなみに、この開国に関して

朝廷の許可が降りぬままgoサインを出していた幕府の偉い人は、井伊直弼(彦根藩主)。

この方は、次期将軍を家茂さんに決定した人にもなるのですが

開国反対派の人たちや、

次の将軍を家茂さんではなく慶喜さんにしたかった人たち、

幕府がくそすぎるといって暴れていた人たちを処罰していきます。

死刑にしたり、牢屋に入れたり、隠居させたり、謹慎させたり追放したり・・・・

危ない人たちが増えていた当時の日本で幕府や日本を守るためとはいえ

ここまでしなければならなかったような、それでもやっぱりやり過ぎなような・・

そんな彼は、人の恨みを買うプロへと化していきます。

この出来事を、歴史では安政の大獄と呼び

この時、処罰を受けた人たちを、もうちょっと具体的に挙げると

長州藩の吉田松陰(のちの明治維新に関係する事になる人たちの先生のような存在)や

一橋派と呼ばれる人たち(水戸、尾張、薩摩、土佐藩主など)など。

日本を植民地化から守ってくれた岩瀬さえも、

水戸藩所属というだけで免職されてしまいます。

そんなこんなでまず立ち上がったのは、

水戸藩を中心とした人たち。

こちらの藩は、天狗党(幕府倒そうぜ運動の中心的な人たち)をはじめとし、

ちょっと過激な人たちが多かった事もあり

恨みを売りすぎた井伊直弼を、江戸城の桜田門前で殺してしまいます。

これを、桜田門外の変といいます。

水戸の危ない人たちはそれだけでは気がおさまらず

続けて、坂下門外の変と呼ばれる事件も起こします。

こちらは、井伊直弼の開国まっしぐら精神を引き継ぎ、

幕府を引っ張ろうとした老中の安藤信正を殺そうとしたものなのですが

流石に同じ轍は踏めない幕府は警備の強化の甲斐もあり、暗殺は失敗に終わります。

とはいえ、今まで恐れ多くも先の幕府だったものが、

こんなに安易と攻撃を受けたとして、

「やっぱり幕府はもう大した力もねえんじゃねえの。」と、

より一層侮られるようになります。

幕府は、とても大事なポジションにいた井伊直弼を失い

もうこりゃあどうにもなんねえ。ということで

朝廷と仲良くして、外国ともうまくやってこうよ(公武合体)という方針に決め

作戦を2つ無理やりねじ込みます。

作戦その1!

治安が悪くなりまくる日本を力づくでどうにかしよう!!

その名も

「会津藩を京都守護職

(朝廷・公卿の動向を監視しつつ、治安が悪くなりまくってる京都を助けて!)に任命!!」です。

井伊直弼が死んだ後、封じ込められていたそのパワーを一気に発揮したのは

安政の大獄により謹慎していた徳川慶喜&松平春嶽ペア。

(二人は幕府の三要職のうち、慶喜さんが将軍後継職、

春獄さんは政事総裁職を引き受けていまして

三要職の残す一つは何かと言われれば、そう、最後の一つが、この京都守護職です。)

なんせこの頃、京都の治安の悪さは日本一。

例えば、

要人殺しに、商家へ強盗・・・

今でいうと使命感を持ったニートのようなものが難癖をつけて押し入り

店の中で刀を振り回して殺傷&放火。

今では事件を起こし「むしゃくしゃしてやった」というような場面で

「幕府がやらないから代わりに俺がやった!」「天皇のためにやった!」と

威張り散らすような具合。

当時の京都は道端に斬殺死体が転がっていようが

誰も気にもとめないような様だったと言います。

もちろん、会津藩は断ります。

そんな京都を守護する職なんぞを引き受ければ、

いろんなところから恨まれ、碌な事にはならないどころか

自分の藩が滅びてしまうレベルの事になりかねません。

しかし徳川慶喜&松平春嶽ペアは、会津藩に対して

「会津藩は将軍家を守護するんが本来の役目とちゃうんか」と

会津藩の藩訓を持ち出し説得します。

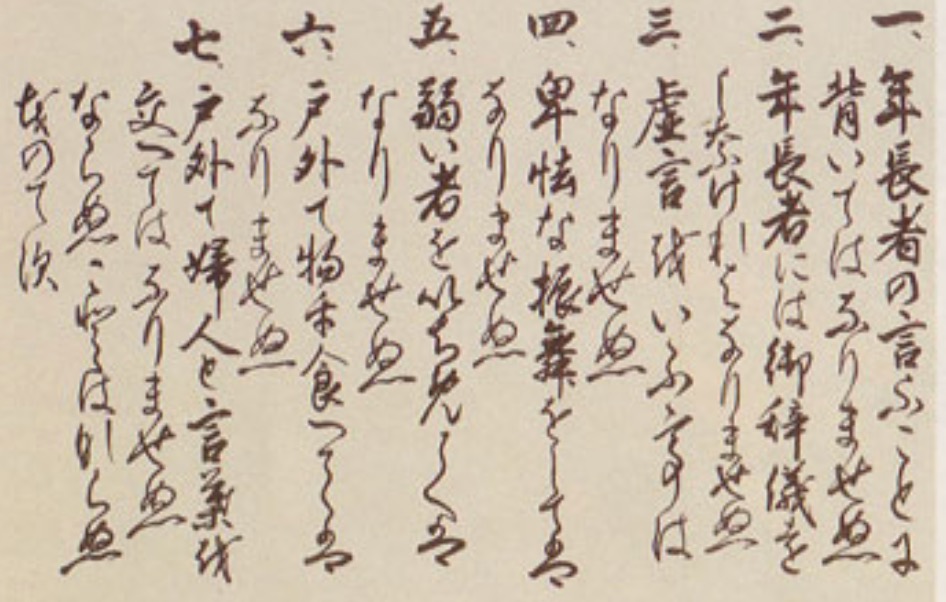

会津藩は「ならぬことはならぬものです」でおなじみ

什の掟とやらを、藩士の子供たちは6歳〜9歳まで、教え込まれるのですが

(だめっていったらだめ!と、思われがちのこの教え

本来はそういう意味ではない。的なことを会津藩士家系の方が述べている記事を、

以前どこかで読んだのですがソースを失念したので省きます。)

この什(じゅう)の掟

10個の掟ということではありません。

会津藩士の子供らは、10人前後のグループを作り、活動をするのですが

(小学生の頃の、登下校の際につくる班のようなものを想像するとわかりやすいかも!)

このグループを「什」と呼んでおりまして、その中での掟というだけで

この掟自体は7個しかありません。

(薩摩にも郷中といって藩の教えがありますよ)

その上、7個のことのうち重要とされていたのは

第1条と第2条。要約すると、

年長者のいうことをよく聞いて、失礼のないように。的なことで

他の掟2、3個はグループによってちょいちょい内容が変わることもあったようです。

ちなみに

この掟を破りますと、

みんなに謝る、しっぺ、所属グループでの絶交、手あぶり、

雪埋めなんかの罰が待っています。

長くなってしまいましたが、

つまり

会津藩主の容保さんは

年長者=目上のもの=将軍に、

失礼のないようにせいよっていうんが、お前らの藩訓じゃないんか?ってことを言われ、迫られた結果

結局、京都守護職を引き受けるのですが

会津藩の家老だった西郷頼母は、引き受けた後も大反対。

大反対のあまり、決定後に上京し、帰国を藩士に説得しますが

「いやもうやるって決めたしさ・・・」と、追い返され、

家老職も解任させられてしまいます。

そもそもなんで会津藩が京都守護職押し付けられたの?という話ですが

諸説ある中、表向き有名な説は

井伊直弼のやらかしまくり事件の後、

幕府と水戸藩の仲介に入ったのが会津藩主の松平容保。

それにより大変助かった徳川慶喜&松平春嶽ペアは

あいつなら俺たちを裏切らないだろうし

なにより

あいつは板挟み役のプロとなる才能を持っている・・・!!

会津藩を是非京都守護職に・・!!

ということで、激推ししたようです。

そんなこんなで

会津藩も言いくるめた幕府軍

作戦その2!

「将軍の家茂と孝明天皇の妹を結婚させよう!」を決行します。

朝廷のために!天皇のために!といってる連中なんだから、

その天皇の妹と幕府のトップが結婚すれば

倒幕連中もちょっとは大人しくなるんちゃうんか。

と、いうわけです。

しかしそんな幕府の作戦は虚しくも朝廷から断られ

そんなことを知ってか知らずか

倒幕ムーブメントは加速します。

そんな中、

生麦事件というものが発生します。

イギリス語が喋れない日本人が、日本語のわからないイギリス人に対し

こっち通っちゃだめよ!と言うことを、ジェスチャーで伝えようとするのですが

そのジェスチャーを勘違いしたイギリス人が

通っちゃいけないところを馬で堂々と通ってしまった結果

薩摩藩士が斬り殺すというこの事件。

結果、幕府はイギリス公使へ謝罪状の提出と償金10万ポンドの支払いを命じられます。

これは大変な出費です。

同じく賠償金を払うように言われた薩摩藩は支払いを拒否した結果

イギリスと戦う事になります。(薩英戦争)

この戦いで「いや、俺たち、とてもじゃないけど外国には勝てないわ」と悟った薩摩藩は

イギリス人と仲良くする事を選び

幕府に対しては「貿易独り占めするのはずるいんちゃうの」と思い始めます。

その1年後

長州の高杉晋作が建設中のイギリス公使館が焼打ち。

この大使館は幕府が建設していたもので、

幕府の財政難は続きます。

長州藩も長州藩で、

高杉をこのまま前に出して、幕府がこれ以上怒ったら、わしらあかんで。ということで

高杉晋作を10年ほど隠遁させる計画をたてます。

そんな中、一度お断りいただいた作戦その2に動きがあります。

なんと、孝明天皇は徳川家茂を義理の弟にする条件として

とりあえず攘夷もっと本気でやろうや。

そしたら結婚させたるわ〜。と、交渉してくるのです。

ハリスにはもうちゃんと開国して貿易するって言っちゃったから攘夷なんて無理だし

もうお金もないけど権威もない。打つ手なんてもっとない!

ということで

天皇には「するする!攘夷、超する!!」と言いながら

攘夷っていうのはいいけど、無闇に戦争しないでね・・・

戦ったら薩摩藩みたいな目に遭うから攻撃はしないでよ、お願いだよ…と

全国の藩に伝えます。

しかし、ここは流石!武闘派!な、長州藩。

高杉を隠居させてもどっちみち過激です。

「幕府がやれっていうからさ!」ということで、イギリスと勝手に戦います(下関戦争)

もちろん結果はボロ負け。

しかし、長州藩は負けておきながら、今度は貿易に大切な下関海峡を勝手に閉鎖します。

それに対してより一層怒ったイギリスは、他国の船にも声をかけ

今度はフランス、アメリカ、オランダの4国の船で長州を攻撃します。

勿論こちらもボロ負け。

ちなみにこの時、長州藩は

①幕府・朝廷から

「長州やりすぎだから、京都から出て行ってもらおう」作戦により京都追放(八月十八日の政変)

②「将軍を殺して朝廷を京都から連れ出そう」作戦が新撰組にバレて

藩の主要人物が死亡(池田屋事件)

③①と②の事件を根に持ち「新撰組と幕府に復讐しちゃる!!」が失敗。

更に藩の主要人物が死亡(禁門の変)

こちらの3コンボにより、もはや戦力不足。

まさかのここで引っ張り出されたのが、

結局8ヶ月しか隠遁してない高杉晋作です。

とりあえず、引っ張り出された高杉の仕事は和議交渉。

高杉は相手側の要求を次々に認めていきます。

しかし、賠償金の支払いに関しては

「あ、それは幕府が外国人おっぱらえって命令してきてやったことなんで

お金は幕府に請求してください!」と、

あっさり交わし、幕府を更なる財政難へ誘います。

そして、

彦島の領土の期限付き租借(いわゆる植民地)に関してのみ

断固拒否をするのですが

その際、何故か突然「古事記」をただひたすら暗誦しつづけ

「こいつ、あたまがおかしすぎる・・!!」と、思わせた挙句、うやむやにし、

植民地の件だけは取り下げさせた。という真偽は不明なお話が有名です。

そんなこんなで交渉はうまく終えた長州ですが

幕府に完全に目をつけられた結果

幕府による幕府のための長州征討という、2年のロングスパン行事の開催が決定。

長州藩では

「ええ、もう幕府に謝って従おうよ」派と、

「いやいや、最後まで戦えよクソ野郎」派に別れ、

なかなか内輪揉めをしていたところ

第一回目の長州征討がはじまります。

第一回目の幕府軍リーダーは尾張藩主の徳川慶勝。

副将は越前藩の主松平茂昭。

参謀には西郷隆盛が選出されるのですが

幕臣の勝海舟が薩摩藩の西郷隆盛に

「長州と戦うより、長州と手を組んで幕府倒した方がいいんじゃね?」的な

入れ知恵を試みます。

正確には「内戦なんかしてる場合じゃないよ、幕府はもうだめだからさ、

君たち若者が頑張って新しい日本をつくるべきだよ!」的なことを言ったようなのですが

イギリスと仲良くなったり、

幕府ばっかり貿易すんのずるくね?と、思っていた薩摩藩は

「それ!いいね!!!」と、思います。

とはいえ、勝海舟の入れ知恵の後、すぐに「倒幕じゃ〜!!」モードだった訳ではなく

最初は勝海舟の言葉を文字通り受け取り、

「内戦はいかんよな、平和にやろうな。」と思った西郷隆盛。

第一回目の長州征討は、なんとか話し合いで解決する方向に持っていくのですが

幕府の一部の方々は

「孝明天皇がめっちゃ長州嫌いだから、

もっとちゃんと罰さないとあかん」という思いもあったり

「幕府軍は強いんやで!」ということを証明して、

倒幕&攘夷な人たちを黙らせたかったのもあり

西郷さん、ちょっと甘いんじゃないかね・・・・

ということで、二回目の長州征討のため動き始めます。

そんな中、勝海舟は、自分を慕っていた土佐藩の坂本龍馬を西郷隆盛に紹介します。

※勝海舟ではなく別の藩の別の人がそれぞれを紹介した説もあります。

そういえば土佐藩って幕府派だったの?反幕府派だったの?と思う方もいると思いますが

土佐藩は、それはもう徳川家康が将軍だった頃、徳川の味方をしたことで

色々恩恵を受けて大きくなった藩なので

徳川家さまさま!徳川家のために俺ら頑張るよ!的なポジションだったのですが

260年も経って、こんなご時世になれば

「土佐勤王派」という水戸の武闘派より更にやばい武闘派も出てきます。

こちらのチームに所属する武市半平太(坂本龍馬の朋友で、親戚)

彼は特にキレッキレなので

剣術に長けた若者を早めに見出したあと

更に剣術のみを教え、学問はほとんど教えない代わりに、

オンリー武市思想で洗脳します。

そうすれば、あっという間に武市の言うことだけをきく、人殺しマシンの製造完了です!

そんな人殺しマシンの内のひとりに

同士からは「天誅の名人」と呼ばれた岡田以蔵がいます。

彼は、「人斬り以蔵」で有名ですが、

これはおそらく司馬遼太郎の小説が出た後から主流になった通り名ではないでしょうか。

幕末ファンの中では、美しい辞世の句を残した事でも有名ですが

(ちなみに私はここから幕末の扉を開くことになりました)

そもそも学問を遠ざけられていた彼が、あんな句を書けたんか?と、

これも幕末の七不思議です。

とはいえ、まだまだ幕府大好き派色の強い土佐藩。

この頃は上のような一部の過激派を除き、その姿勢を保ちます。

ちなみに、この頃既に坂本龍馬は脱藩していたのですが

脱藩は簡単にいうと藩という支配からの脱走。(簡単に言いすぎました、すみません)

そのため、脱藩した人は藩内では罪人扱いになります。

その罪は重く、家族友人も連座の罪に問われるのですが

その罪をなかった事にしてくれたのが、職権を濫用した勝海舟です。

これがきっかけで二人が仲良くなった。というよりは

勝海舟の職権濫用以前から坂本龍馬は勝海舟をとても尊敬していたようで

勝海舟が進めていた海軍操練所設立のために奔走していた。なんて話もあります。

尊敬していた人に、恩までできてしまえば、そりゃあもうね。という具合ですし、

勝海舟も勝海舟で坂本龍馬の口利きで護衛として岡田以蔵を紹介してもらい

3人組の浪士に殺されそうになったところを助けてもらった。なんて話もあります。

土佐藩の過激派と仲が良かったり、

薩摩に幕府裏切って長州と土佐と仲良くしなよと勧めたり・・・

あれ?勝海舟って幕府の人だよね?あれ・・・?と思ったあなたは大正解!

勝海舟は、そう!そういう人です!

現実社会にもちょいちょい居るよね・・・・

勝海舟は、幕府が正しい、誰が正しいというよりは、

国をひとつにまとめたい。思考だったので

(いや、幕府にはうらみつらみがあったようですが)

腐り切った幕府の内情をしりつつ、この若者たちに賭けたのかもしれません。

(この若者たちをコマとし、自分の思う方へ国を動かそうとしたのかもしれません)

(完全なる余談ですが、序盤に登場した岩瀬が、安政の大獄で投獄されてしまったため

彼が行く予定だったアメリカ渡航に代わりに同行したうちの一人が勝海舟なんですよ!)

というわけで、

先に書いたように、イギリスと仲良くなっていた薩摩藩が出資し

坂本龍馬は長州藩に対し、武器商人のような働きを行った結果

長州藩は最新鋭の武器をゲット!

対する幕府側は、徳川家茂が亡くなるという超アクシデントに見舞われ

この第二回目の長州征討で幕府はボロ負けします。

ちなみに、この長州藩と薩摩藩が仲良くなった件は薩長同盟といい

まだこの時点では一緒に倒幕しようぜ!ということではなく

長州が負けそうな時は薩摩は裏切らないで力を貸すよ!程度のものでした。

そんなこんなで、戦いに負けただけではなく、大将を失った幕府。

補足しますと、家茂さんは戦で負傷したのではなく

甘いものが大好きだったので、虫歯がめっちゃ大量にありまして・・・

それが原因で体が弱った挙句、

脚気(ビタミンB1、豚肉めっちゃ食べると治る)により亡くなっております。

とだけ書くと、なんかちょっと間抜けっぽいだけになってしまいますが

家茂さんは、温厚で家臣への気遣いもでき、

歴代将軍の中でも、家臣から大変人気のある将軍でしたので

ところで次の将軍は誰がやるんや!!

まさかあの問題児、慶喜じゃねえだろうな?!と

徳川家茂の死によってバタバタになってしまった幕府は

とりあえずこの戦を停戦という形に持ち込むべく、停戦交渉に勝海舟を登用。

勝海舟は単身で宮島に乗り込みます。

が、勝海舟が頑張っている間に

慶喜が裏技を使います。

「朝廷から奴らに停戦するって言って!」とお願いするというやつです。

もちろん長州嫌いの孝明天皇はあっさりOK.

結果、あくせく働いた勝海舟のしたことは完全なる徒労におわってしまい

「やってらんねえ!もうやめる!!」と、怒って、江戸へ帰ってしまいます。

そんなこんなで、この第二次長州征討の結果

今でいう「幕府終了のお知らせ」的うわさが広がり

これが今後の皆様の動きの決定打になったのではないか。とも言われています。

個人的に、このあたりは長年の疑問で

朝廷が外国人を追い出せと言っているのに、

幕府はいうこときかないから倒す!と言っていた人たちが

なぜ、外国と仲良くなって、最新の武器を仕入れているのか。

なんとも言えない気持ちになります。

失礼しました、話を戻します!

そんなこんなで

徳川家茂の葬式も終わり、徳川慶喜が次の将軍に決定します。

慶喜さんは、とても頭の良い人だったので

幕府はこのままだと負けることも理解していたし

とりあえずこんな面倒くさい時代に面倒臭いことの中心に立つ意味も理解していました。

ので、将軍なんかやらねえよ!!と、言い続けていたのですが

孝明天皇が「いや、慶喜くん、次の将軍は君しかいない」と説得してきたため

流石の慶喜も諦め、最後の徳川将軍職に就きます。

が

今度は孝明天皇が死んでしまいます。

これも幕府としては大ピンチ!

なぜって、孝明天皇は、妥当幕府!ではなく、幕府一緒に頑張ろう〜!の人。

かつ、京都守護職についた板挟みのプロ、松平容保がその能力を発揮し

大変孝明天皇に気に入られたこともあり、何かと幕府を守ってくれていたのです。

孝明天皇の死に関しては病死説と、毒殺説があり

毒殺したといわれる犯人は、岩倉具視。

こちらの方が首謀し、

その妹の女官が毒を持ったという見解が濃厚。

というのも、こちらの岩倉具視は公家の方で

本来の意味とはちょっと違いますが、幕末の頃は

天皇と公家を合わせて「朝廷」と呼んでいました。

岩倉さんは最初

幕府と仲良くやっていこうよ派(公武合体)だったのですが

根本は「幕府の上に朝廷がある。これ絶対。」というタイプの人。

妹と家茂の結婚反対する朝廷を説得したのもこの岩倉氏なのですが

それも

幕府を助けてあげることで、朝廷の価値をさらにあげることが魂胆にあったようです。

とまあ、

このことがきっかけで、討幕派の人から

あいつ本当は幕府の味方っていうか幕府支持者(佐幕派)なんじゃね?

と、勘違いされ

「あいつも敵だ!!!」と、思い込んだ過激派集団から逃げ隠れしている間に

なんとか「岩国佐幕派説は誤報だった!」という事実が伝わり

徐々に彼の元に人が戻ってきます。

元々岩倉氏は成り上がりのお方。

政治能力も高かったため割りと人気があったようで

いろんな人の相談やら何やらを聞きながら世情をキャッチ。

かつ、薩摩の方々と仲良くなったことも大きいようで

こりゃあ倒幕した方が朝廷にはいいことづくしっぽいな!と

岩倉具視は倒幕派に転向します。

ともなれば、幕府と仲良くしようとしている孝明天皇が邪魔になってくるわけですね。

そんなこんなで孝明天皇が死んだ後、

その後をついだのは若すぎる孝明天皇の第二皇子だった睦仁天皇(明治天皇)。

ここで普通なら、若すぎる天皇の横で悪い大人たちが朝廷をいいように・・・

幕府、危うし・・・!!!となるところですが

ここで開眼したのが徳川慶喜。

慶喜さんの頭の良さは、それはもう群を抜いていた上、決断力も相当だったので

頭の硬い幕府のお偉いさんたちが、長い間話し合って決めたことでも

「いやそれないわ〜、やめようぜ!こっちにしようぜ!」と、突如の方向転換をすることもあり

ほとんど誰もついていけず幕府内でも問題児扱いだったのですが

そんな慶喜さんに口で勝てる人などいたでしょうか、いやいない!

朝廷さえも、なんだかんだ慶喜さんに言いくるめられます。

しかも、慶喜さんは知的好奇心も旺盛。

そして、開国大賛成派の人。

孝明天皇が死んだ後、開国じゃ〜!開国じゃ〜!と動き始めます。

なんせ知的好奇心旺盛なので

新しい文化も大好き。

後々、絵画を習ったり、写真にハマったり。

(今でもAmazonで「徳川将軍が撮った明治」

なんていう写真集やらが売られております。)

当時、日本では豚肉や牛肉は食べない文化というか

肉食自体がタブーだったのがちょっと緩くなってきたくらいの頃で

(なので家茂さんもビタミンB1不足に・・・)

薬と偽って肉を隠れて食べる人が多い中、慶喜さんは豚肉が大好物。

側から見たら本当にただの変人だったことでしょう・・・・

そんな様を見ていた岩倉氏は

「こりゃ〜朝廷もあてになんねえ!だめだ!」ということで

同志たちに声をかけ裏で幕府倒そうぜ推進委員会を進めます。

まず、中御門経之っていう人に

「ねえねえ、朝廷から幕府倒してっていう勅書書いてよ〜」とお願いします。

(勅書っていうのは公文書みたいなものです。)

そしてそれを、長州と薩摩に「みんなには内緒ね!」といって渡すのですが

(これを討幕の密勅と言います。)

慶喜さんはこのことを早めに察知していたので

ここで秘技!!「大政奉還!!!!」を使用します。

この、大政奉還とは

家康さんの時代から持っていた政権を、徳川から朝廷にお返ししま〜す!と、いうもの。

ちなみにこの手は

天才児慶喜さんだから思いついた一手なんですが

案の定、ほとんどの人に理解されず・・

まじあいつ何してくれちゃってんの?!

幕府を潰す気なの?!戦わないで逃げる気なの?!とボロクソに言われます。

しかし、想像してみてください。

最新鋭の武器を手に入れた長州&薩摩にすでに負けている幕府・・・

ここで全国!幕府VS長州・薩摩が勃発すれば

間違いなく幕府は終わります。

しかもそんな内戦をしている間に外国から攻め込まれたら?

そもそも!

264年も幕府が政治をおさめていたのに

いきなり朝廷にバトンタッチしたところで、できるわけがない!

かたちだけ政権は返すけど、

実際は、今後も幕府が政権を握り続けることになるだろうよ。と、

慶喜さんは思っていたようです。

事実、

大政奉還しても

朝廷から「あ、でも引き続き幕府がそのあたり・・・よろしく!」と言われるのですが

そもそも、なぜ岩倉ちゃんが、討幕の密勅を書いたかと言うと

慶喜さんに政権を握らせたくなかったから。

そしてそれをきっかけに

「ぶっつぶせ!慶喜率いるクソ幕府!!」をしたかった訳ですね。

なので

慶喜さんが「政権を朝廷にお返ししま〜す」と言うと

朝廷は幕府を攻撃する理由がなくなってしまう上に

変わらず慶喜ちゃんが政治の中心にいることになりますから

そんなの岩倉と愉快な仲間たちは面白くないどころの騒ぎではありません。

そして、彼らは「王政復古の大号令」という必殺技を使います。

歴史は常に赤点だった私も、その字面だけは記憶にあります。

よくテストに出るやつです。

皆さんもご存知かと思いますが

簡単に説明させていただきますと、「クーデター」です。

徳川家系の人たちを追い出した朝廷で

岩倉さんと愉快な仲間たち(薩摩、長州、朝廷の倒幕派のみなさん)で一致団結し

今で言う中学生くらいだった天皇に

「幕府はもう終了です!

これからは天皇を中心とした新しい政府の時代やで!」と発表させたのです。

新しい・・・政府?

そう、この時誕生したのが、今日日つづく「政府」という機関になります。

そしてその日の夜、新政府の方々は話し合います。

その話し合いで出た結論は

幕府というか、慶喜さんを朝廷から追い出し、

幕府の持っている土地を全て取り上げる。というもの。

そして、慶喜さんへの処分はどうすっぺ?となった際

何故かここで新政府にて役職をちゃっかりゲットしていたのは

かつての相棒、春獄さん。

なんだかんだ言って、自分たちのかつてのトップだった慶喜さんに無礼はできないし

あわよくば慶喜さんをもう一度政治に参加させて、

自分たちの立場をよりよくしたいと考えます。

結果、慶喜さんへの処分を、かる〜く、かる〜くしていくのですが

「いやあ、これじゃあなにも変わらんでごあす!!」と、立ち上がったのは西郷隆盛。

なんと、薩摩藩メンバーに江戸で暴れてもらうことにしたのです。

暴れるといっても、そんな可愛いものではございません。

放火に暴行、強盗なんかをする訳ですが、

この頃、江戸の取締まりパトロール隊をしていた新徴組が狙われたり

その新徴組を預かっていた庄内藩の屯所で銃撃されたり。

それに怒った幕府メンバーが、

今度は江戸にあった薩摩藩邸を攻撃し、燃やしてしまいます。

そう、これこそが、西郷隆盛がねらっていたこと。

幕府から「攻撃された!」という事実をつくり、戦争に持ち込みたかった訳です。

今まで散々尻拭いをさせた結果、幕府は大変な財政難だし

こっちは幕府も持ってない最新の武器をしっかり揃えているし

戦に持ち込めば勝てる見込みしかありません。

そしてそれをわかっていた慶喜さんは

「みんな、いかんよ、がまんせいよ。」と言っていたのですが

市民を守ることは勿論のこと、

「徳川幕府のお膝元」と呼ばれていた江戸で好き勝手され、

何でか勝手に土地を奪うぜ発言はされるし、政治からも追い出されるし・・

幕府の皆さんは、我慢できる訳もなければ意味も理解できなかった訳です。

結果

慶喜さんは、一旦は家臣たちの気持ちを汲む形をとることにし

「よし、じゃあ、薩摩をやっつけましょうか」と、幕府のみなさんに宣言します。

そしてここから日本最大といわれる内戦「戊辰戦争」が始まるのです。